「薬膳とは?」と聞くと難しそうに感じていませんか?

私も10代後半の頃、偏頭痛で3日に1回は鎮痛剤を飲み

ひどい肩こりで接骨院に通い、1日バイトできないほど疲れやすい身体・・

リポ○タンDを飲んでやり過ごす日々でした。

でも、そんな私が“ゆるっと”薬膳を取り入れてみたら、体も心もラクになったんです♪

この記事では、薬膳の意味や基本を初心者の方にもわかりやすいSTEP形式でやさしく解説します。

薬膳とは?を一言で表現すると・・

体質・季節・不調に合わせて、身近な食材を組み合わせる“日常ごはん”の工夫です♪

特別な食材や漢方食材がなくてもOKなんです。

\ 無料でおうち薬膳をはじめる /

STEP0:薬膳とは何かを知ろう!

「薬膳(やくぜん)」と聞くと、なんだか特別な漢方食材を使った難しい料理をイメージしませんか?

でも実は、薬膳は 毎日のごはんを少し工夫するだけ で取り入れられる、とても身近な健康法なんです。

薬膳って何?西洋医学との違いは?

薬膳は、中国伝統医学(中医学)の考え方をベースにした「食による養生」のこと。

西洋医学が「悪い部分を治す」ことに力を注ぐのに対し、

東洋医学では「不調の原因を見つけてバランスを整える」ことを大切にします。

その方法のひとつが 食べ物で体を整える知恵=薬膳 なのです。

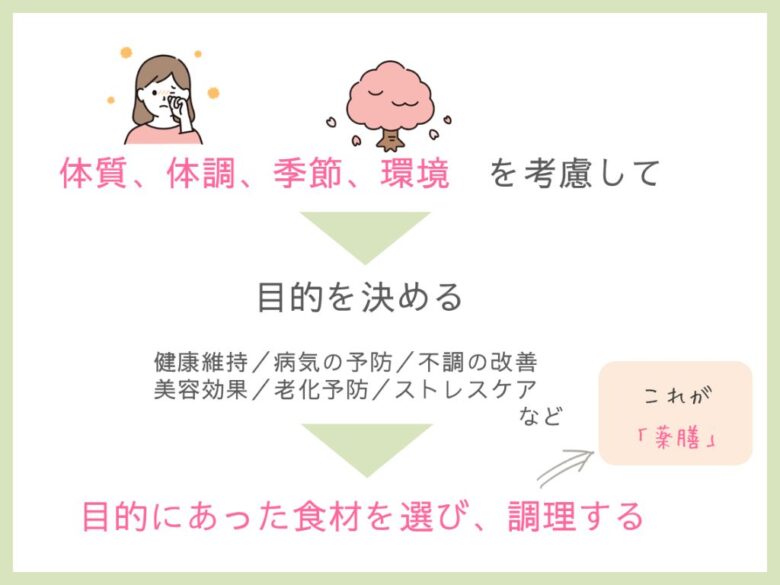

薬膳の目的とはどんなもの?

薬膳は「体質」「季節」「環境」に合わせて食材を選び

調理することで、こんな目的を叶えます。

薬膳の目的

- 健康維持・病気の予防

- 不調の改善(冷え・だるさ・頭痛など)

- 美容効果

- 老化予防

- ストレスケア薬膳ミニ講座+秋の潤い団子

他にも人それぞれ、薬膳の目的は様々です。

つまり薬膳とは、特別な料理ではなく 「目的に合わせて食材を選ぶ日常ごはん」 なんです。

薬膳の考え方はバランスを大事にする

薬膳の根本にあるのは「バランスを整える」という発想。

体の中には、元気のもとである「気」、栄養や潤いとなる「血」、

うるおいを保つ「津液」があり、それらが過不足なく巡っている状態が健康です。

たとえば…

- 「冷えが気になる」なら → 温める食材(生姜・ねぎ・えび)

- 「のぼせや乾燥が気になる」なら → 体を冷ます食材(きゅうり・豆腐・梨)

といったように、食材の持つ「効能」を活かして、足りないものを補い

余分なものを取り除くのが薬膳の特徴です。

薬膳は暮らしの知恵です

むずかしく考えなくても、身近な食材を少し意識するだけで薬膳は始められます。

たとえば…

- 「疲れているから、きのこを入れよう」

- 「むくんでいるから、あさりを加えよう」

これだけで立派な薬膳料理!

薬膳は、特別な人のためのものではなく 誰もが今日から取り入れられる“暮らしの知恵” なのです♪

\ まずは薬膳第一歩を踏み出そう! /

STEP1:薬膳の学び方を知ろう

「薬膳を学びたい!と思ったときに、

まず気になるのが「どうやって勉強したらいいの?」ということ。

実は私も、最初は独学で挑戦しました。

ところが…用語や理論が難しくて、理解があやふやなまま進んでしまい

結果的に情報がバラバラで整理できず、かなり遠回りしてしまったんです。

もちろん独学にも「気軽に始められる」というメリットはあります。

ですが、初心者さんにはあまりおすすめできません。

正しく学んでいるつもりが誤解になっていたり、「思っていたのと違う…」と挫折しやすいからです。

\ 無料で薬膳Booksをゲットする /

薬膳を学ぶ4つの方法と選び方のポイント

①本で学ぶ(入門書から)

初心者向けの薬膳本は、まず全体像をつかむのに役立ったり

すぐにレシピで実践したい方におすすめです。

ただし、少し内容が濃くなると、言葉だけの説明だとイメージが湧きにくいこともあります。

選ぶポイント

- 図解やイラストが豊富で、直感的に理解できるもの

- レシピ付きで「作ってみよう!」と思えるもの

Kindle Unlimitedで読める!初心者におすすめの薬膳本6選

②通信・オンライン講座

自宅で学べる手軽さがあり、資格取得につながるものもあります。

体系的に学べる一方で、専門用語が多く内容が難しめのものも多いです。

選ぶポイント

- 質問できる環境があるか

- テキストや動画がわかりやすく、イラストや図が使われているか

- 学習サポート(添削・フォローアップ)があるか

③動画講座

私の薬膳教室でもメインで提供しているスタイルです。

スマホやパソコンからいつでも学べて、自分のペースで繰り返し学べるのが大きな魅力。

子育てや仕事で忙しい人に特におすすめです。

選ぶポイント

- 1回の動画が短めで、隙間時間に見やすいか

- 視聴期限が自分の生活スタイルに合っているか

- レシピや実践例が含まれているか

- 受講後に復習できる教材があるか

ちなみに、当教室では動画に視聴期限はありませんので

忙しいママや主婦の方に好評をいただいております♪

④通学や対面教室

実際に調理しながら学べる場所が多く、薬膳の料理が学びたい人におすすめ。

また、対面でお話を聞けることで理解が深まりやすく、講師にその場で質問できる安心感があります。

ただし、費用や通学時間がデメリットになる場合もあります。

選ぶポイント

- 少人数制で質問しやすい雰囲気か

- 実際に調理を伴うか(見るだけよりも手を動かす方が身につく)

- フォローアップ(資料やアフターサポート)があるか

結論:講座+本の“並行スタイル”がおすすめ

薬膳に触れたことがない方は、本だけだとイメージが湧きにくいことがあります。

そのため、動画講座や教室で学びつつ、本で知識を広げるスタイルが最も理解しやすく、定着もしやすい方法です。

実際に当教室の講座の受講生の方も、

「講座を受講してから本を読んだら思った以上にスッと理解できて驚いた」との声をいただきました。

また、私自身も独学の時に本を読んでも理解できなかった部分が

オンライン講座を受講し、資格を取得した後に読むと理解できることが増え、本を読むのが楽しくなりました♪

薬膳の学び方は様々なので、自分の生活スタイルや目的に合わせて

無理なく続けられる学び方を選びましょう。

次のSTEPでは、薬膳の大きな魅力である「季節の薬膳」を紹介します。

STEP2:季節の薬膳|おすすめの食材

薬膳の大きな特徴のひとつが、季節に合わせて食材を選ぶことです。

私たちの体は、思っている以上に自然とつながっています。

- 夏は汗をかいて水分や気(エネルギー)を失いやすい

- 秋は乾燥して肺や喉が弱まりやすい

- 冬は冷えで血流が悪くなったりしやすい

このように季節の影響を受けるのは、実は当たり前のことですよね。

だからこそ、「季節に寄り添う暮らし」こそが最高の健康法なのです!

たとえば、夏にスイカやきゅうりが美味しく感じるのも理にかなっています。

スイカやきゅうりは身体の熱を冷まし、水分を補給してくれる働きを持っています。

自然が与えてくれる旬の食材には、その時期の体を助ける働きがあるからです♪

\ 12か月の整えレシピ無料配信中! /

東洋医学の考え方から見ても大切な理由

薬膳の背景にある中医学では、自然と人は切り離せないという考え方があります。

中国古代の思想

- 天人合一(てんじんごういつ)

人間は自然の一部であり、自然のリズムに合わせて暮らすことで健康を保てる、という思想。 - 身土不二(しんどふじ)

自分が暮らす土地のもの・旬のものを食べることが、その人にとって一番の養生になるという考え。

つまり薬膳とは、ただ食材の効能を当てはめるだけではなく、自然と調和する暮らし方そのものなんです。

季節ごとの薬膳ポイント(春、夏、梅雨、秋、冬)

| 季節 | 特徴 | 起きやすい不調 | 対処法 | おすすめ食材例 |

|---|---|---|---|---|

| 春 | 陽気が伸びやかに高まる | イライラ、頭痛、めまい、目の充血など | 肝を整えて気の巡りを良くする | ほうれん草、セロリ、柑橘など |

| 梅雨 | 高温多湿、ジメジメ | 胃腸の不調、むくみ、食欲不振、だるさなど | 脾(胃腸)を守り、湿を取り除く | はとむぎ、とうもろこし、冬瓜、小豆、生姜など |

| 夏 | 暑さ・発汗 | 熱中症、のぼせ、口が渇くなど | 心を養い、熱を冷まし、潤いや気を補う | 苦瓜、トマト、きゅうり、緑豆、スイカなど |

| 秋 | 乾燥が強まる | 空咳、喉や肌の乾燥、便秘など | 肺を潤し、津液を補う | 梨、白きくらげ、百合根、大根など |

| 冬 | 寒い・巡りが悪くなる | 冷え、頻尿、腰痛など | 腎を補い温め、精を養う | 黒豆、くるみ、羊肉、にら、山芋など |

季節の薬膳を取り入れるコツ

- 旬の食材を選ぶ:スーパーに並んでいる旬のものこそ、薬膳の知恵そのもの

- 調理法で調整する:夏は蒸し料理やサラダ、冬は煮込みや鍋で温め効果をプラス

- 無理しない:すべてを薬膳的にする必要はなく、日々の献立に1品加えるだけでOK

旬の食材に寄り添う暮らしは、自然がくれる最高のセルフケア。

薬膳は、特別なことではなく“続けられる予防の知恵”なのです♪

\ 季節のおたよりメルマガ配信中 /

STEP3:自分の体質をチェックしてみよう

薬膳では「体質」に合わせるのも大事なポイントです。

ちょっとしたセルフチェックをしてみましょう。

| セルフチェックポイント | 体質タイプ | おすすめ食材の一例 |

|---|---|---|

| 疲れやすい/風邪をひきやすい/声に力がない | エネルギー不足タイプ(気虚) | 山芋・米・かぼちゃ・鶏肉など |

| 顔色が白い/めまい/爪が割れやすい/髪が抜けやすい | 血不足タイプ(血虚) | 黒豆・ほうれん草・レバー・クコの実 |

| 肌や喉が乾燥/寝汗/ほてり/便秘気味 | 潤い不足タイプ(陰虚) | 梨・豆乳・白きくらげ・はちみつなど |

| 手足が冷える/下痢しやすい/むくみ/寒がり | 冷えタイプ(陽虚) | 生姜・ねぎ・羊肉・えびなど |

| 体が重い/むくみ/痰が多い/食欲不振 | 水分停滞タイプ(痰湿) | 小豆・ハトムギ・とうもろこしのひげ茶など |

| イライラ/ため息が多い/胸やお腹が張る | 気の巡り不足タイプ(気滞) | しそ・みかんの皮(陳皮)・セロリ・ジャスミン茶など |

| 肩こり/頭痛/経血に塊/シミ・そばかす | 血巡り不足タイプ(血瘀) | 黒きくらげ・紅花・玉ねぎ・黒酢など |

| 吹き出物/ベタつく汗/尿が濃い/口が苦い | 熱こもりタイプ(湿熱) | 緑豆・きゅうり・ゴーヤ・はと麦など |

もちろん、これだけで体質を断定できるわけではありません。

実際には複数のタイプを兼ね備えていたり、日によって変化することもあります。

本格的に理解するには学びを深めることが欠かせませんし、

私自身も薬膳の奥深さに触れながら今も学びを続けています。

それでも、最初は「ざっくり目安」として取り入れるだけで、食材選びがぐっとラクになりますよ^^

STEP4:身近な食材を薬膳的に見てみよう

薬膳の面白いところは、スーパーで手に入る身近な食材にもすべて意味や働きがある、という点です。

例えば、「トマトは体を冷やす」「生姜は体を温める」「キャベツは胃腸を整える」「じゃがいもは元気をチャージ」

…こうした特徴を知るだけでも、日常の料理がちょっと特別に感じられるようになりますよ♪

例えばこんなふうに選ぶことができます。

- むくみをスッキリさせる → とうもろこし(ひげはお茶にも使える)

- 余分な熱を冷ます → スイカ(皮も炒め物や漬物に活用できる)

- 胃腸を元気にする → 山芋(消化を助け、疲れやすいときの栄養補給に◎)

- 潤いを補う → 豆腐(ただし冷えやすい人は温めて食べるのがおすすめ)

- 疲れを癒して潤す → 甘酒(「飲む点滴」と呼ばれるほど栄養豊富)

薬膳と聞くと難しそうに思われがちですが、考え方はとてもシンプル!

スーパーに並ぶ野菜やお米にも、ちゃんと身体を整える力があります。

その力を知って、日々のごはんに少し意識を添えること。

それが薬膳を続けるいちばんの近道です♪

STEP5:薬膳の組み立て方(献立のコツ)を知ろう

薬膳の献立づくりは、ただ栄養バランスを整えるだけではありません。

薬膳の献立づくりは、目的に合ったメイン食材を決めることから始まります。

例えば「疲れやすいときは気を補う」「乾燥が気になるときは潤いを補う」など

まずは体調や季節に合わせて軸となる食材を選びましょう。

メインとサブの食材を組み合わせる

もちろん、必ずしも複数の食材を組み合わせる必要はありませんが

組み合わせることによって効率よく効果を引き出すことができると考えます。

食材を組み合わせるときの考え方(一例)

- メイン食材は、目的に合わせて選びます。

例:疲れている日は「気を補う」鶏肉やじゃがいも、乾燥が気になる時は「潤す」豆腐や梨など - サブ食材は補助役。選び方はいくつもありますが、一例として

- 相乗効果:同じ効能を持つ食材を合わせて力を高める

例)人参(補血)+ほうれん草(補血)で「血を養う」働きを強化 - サポート効果:メインの働きを助ける

例)人参(補血)+じゃがいも(補気)で「気が血を生む」流れをサポート - 不要な性質を打ち消す:偏りを中和してバランスを取る

例)ひじき(血を補うが冷やす)+にんにく(温める)で冷やしすぎを防ぐ

- 相乗効果:同じ効能を持つ食材を合わせて力を高める

「今日はむくみが気になるから、とうもろこしを取り入れる」 など

はじめは1つの食材を意識するだけでも十分に薬膳です♪

調理法で性質を調整する

-780x439.png)

-780x439.png)

薬膳では「同じ食材でも調理法によって性質が変わる」と考えます。

調理法による性質

- 生 → 冷やす力が強い

- 茹でる・蒸す → 穏やかでバランスが良い

- 焼く・炒める・揚げる → 温める力が増す

例えば、きゅうりは体を冷やす食材ですが

炒めたりスープにすれば冷やす力はやわらぎます。

調理法を選ぶときは、「季節の気候」「自分の体質」 を意識することがポイント。

夏は蒸し料理やサラダでさっぱり、冬は煮込みや鍋でじっくり温めるのがおすすめです♪

薬膳的な組み立ての流れ

何度もいいますが、目的に合った食材を1つ取り入れる

だけでもOKです。

更に効率よく効果を得たい場合は、下記の流れを参考にしてみてくださいね♪

薬膳の組み立ての流れ

- 今日の目的を決める(例:冷えを改善、潤い補給、疲労回復)

- メイン食材を選ぶ(目的に合う効能を持つもの)

- サブ食材で補助する(相乗・サポート・調整の視点から)

- 調理法で温冷のバランスをとる(体質や季節に応じて調整)

薬膳の献立は“気楽に”

薬膳というと「全部を薬膳食材にしなければ」と思いがちですが、そうではありません。

- 冷たい麺に温かいスープを添える

- むくみが気になる日にとうもろこしや小豆を一品加える

- 乾燥が気になる時にデザートに梨やメープルシロップを取り入れる

こんな小さな工夫だけでも、立派な薬膳です。

薬膳の献立づくりは 「メイン+サブ+調理法」 の三位一体。

でも、まずは「1つの食材をちょっと意識して選ぶ」だけでも十分!

体調や季節に合わせてほんの少し工夫するだけで、毎日のごはんが自然と薬膳になります♪

\おうち薬膳を優しくはじめよう!/

まとめ:薬膳は“暮らしの知恵”

薬膳は、特別な料理ではなく「毎日のごはんをちょっと工夫する」だけ♪

- 冷たい物が多い日は温かい汁を足す

- むくむ日はとうもろこしやわかめを選ぶ

- 乾燥が気になる日は梨や豆乳を

初めはこれくらいシンプルで大丈夫です。

薬膳は、体質や季節に合わせて食材を組み合わせる、誰でもできる健康法です♪

ぜひ今日から、少しずつはじめてみましょう!

コメント